內文試讀

瑪塔從她帶來的四開信封裡倒出一疊紙張,散落在他胸前。

「這是什麼?」

「人臉,」瑪塔愉快地說,「幾十張人臉,讓你看個夠。男人、女人、小孩。各種型態,各種大小的。」

他從胸前撿起一張紙看了一下。那是十五世紀的畫像。一個女人。

「這是誰?」

「魯克蕾奇雅.波吉亞。她是不是個怪人。」

「或許吧。妳的意思是說她有什麼謎團嗎?」

「當然有。從來沒人知道她是被哥哥利用了還是兩人共謀。」

他拋棄了魯克蕾奇雅,拿起第二張紙。這是一個穿著十八世紀末期服裝的小男孩,底下模糊的字體寫著:路易十七。

「這可是個漂亮的謎題,」瑪塔說,「法國王太子。他是逃走了還是被囚禁到死?」

「妳從哪裡搞到這些畫像的?」

「我到維多利亞和亞伯特美術館,把詹姆斯從他的『小窩』裡抓出來,教他帶我去印刷廠。我知道這方面他內行,而且反正美術館沒有他感興趣的事情。」

瑪塔就能一廂情願地認為一個碰巧是劇作家,並且是畫像專家的公僕,願意為了她隨時離開工作崗位到印刷廠去。

他拿起另一幅伊莉莎白時代的畫像。一個穿戴著天鵝絨和珍珠的男人。他把紙翻過去看這是誰,發現畫中人是萊斯特伯爵。

「原來這就是伊莉莎白的羅賓。」他說,「我以前好像從沒看過他的畫像。」

瑪塔低頭望著那張充滿男子氣概的豐腴面孔說:「我第一次發現歷史上主要的悲劇之一就是最棒的畫家都要到你過了顛峰時期才替你畫像。羅賓以前一定很帥。他們說亨利八世年輕時也是個大帥哥,但現在呢?只不過是紙牌上的老K。現在我們知道丁尼生留那可怕的大鬍子之前是什麼模樣。總之我得走了,已經要遲到了。我剛在費樺餐廳吃飯,好多人過來跟我攀談,害我沒辦法趁早脫身。」

「我希望請客的人留下了深刻的印象。」葛蘭特瞥了她的帽子一眼。

「的確,她很瞭解帽子。她看了我一下就說:『是賈克.都吧。』」

「是她啊!」葛蘭特甚為驚訝。

「對,馬德蓮.馬區。而且請吃午餐的人是我。不要露出這麼震驚的樣子:這太不委婉了。如果你一定要知道原因的話,我是希望她能替我寫一齣關於布萊辛頓夫人的戲,但是一直人來人往的,我根本沒機會打動她。不過我可請她吃了一頓大餐。這提醒了我,東尼.畢特梅可要請七個人吃飯。酒池肉林啊。你覺得他是怎麼能繼續下去的?」

「缺乏證據。」葛蘭特說。她笑著離開了。

在沉寂之中他繼續思考伊莉莎白的羅賓。羅賓有什麼謎題嗎?

喔,當然有,艾美.羅伯薩。

好吧,他對艾美.羅伯薩沒興趣。他不在乎她是如何或為什麼跌下樓梯的。

但他看著其他的面孔,過了一個非常愉快的下午。他在當警察之前就對人臉有興趣,在蘇格蘭場的這些年間,他的興趣既是私人娛樂,也有助於公務。早年他曾經跟警司一起指認嫌犯。那不是他的案子,他們倆都是為了別的公事才到場。他們在一男一女後面看著他們分別走過十二個平凡無奇的男人面前,希望能找出一個熟悉的面孔。

「你知道哪個是我們的朋友嗎?」

「不知道,」葛蘭特說,「但我可以猜猜看。」

「是嗎?你覺得是誰?」

「左邊數來第三個。」

「罪名是什麼?」

「不知道,我一點概念都沒有。」

他的長官有趣地瞥了他一眼。但當那一男一女都無法指認任何人的時候,十二個人開始三五成群聊起天來,拉衣領、繫領帶準備結束協助警方的工作,離開警局回到日常生活中;唯一沒有動作的就是從左邊數過來第三個男人。左邊第三個人默默地等著警衛來帶他回牢房。

「可惡!」警司說,「十二分之一的機會,就被你猜中了。真是厲害。他從行列裡找到你們安插的人了。」他對本地的探長說。

「你知道那個傢伙嗎?」探長有點驚訝。「據我們所知,他以前從沒犯過事。」

「不知道。我以前從沒見過他。我甚至不知道他的罪名。」

「那你怎麼選中他的?」

葛蘭特遲疑了一下,他第一次分析自己選擇的原因。那並不是推理得來的。他並沒有說:「那個人的臉有這種特質或那種特色,所以他是被告。」他的選擇是直覺的,原因在他的潛意識裡。最後他在潛意識裡探索一番之後衝口而出:「他是十二個人裡唯一臉上沒皺紋的。」

他們都笑起來。但是葛蘭特一旦把理由拉到陽光之下,就知道自己的本能是如何運作的,並且明白了其中的道理。「聽起來很蠢,但其實不是。」當時他說,「臉上沒皺紋的成年人只有白癡。」

「相信我,費爾曼不是白癡,」探長打斷他。「他可聰明得要命。」

「我不是那個意思。我是說白癡不負責任。白癡是不負責任的標準。那十二個人都大概三十來歲,但只有一人長著不負責任的面孔。所以我立刻選中他了。」

在那之後蘇格蘭場大家都取笑說葛蘭特可以「一眼就逮到犯人」。助理總監曾經戲謔地說:「別告訴我你相信人會長著犯罪的面孔,探長。」

但葛蘭特回答說不是的,沒有這麼單純。「長官,要是世界上只有一種罪行的話,那或許有可能;但罪行跟人性一樣多變,要是警察開始替面孔分類的話,那絕對會被淹沒的。每天五點到六點去龐德街上走一圈,就能看到聲名狼藉的女士們的各種長相,但倫敦最惡名昭彰的女人看起來卻像個冷冰冰的聖徒。」

「最近沒這麼神聖啦。她酒喝太多了。」助理總監說,無誤地指出他說的是哪位女士。接著他們改變了話題。

然而葛蘭特對面孔的興趣不減反增,而且變成了刻意的研究。這是案例的紀錄和比較。正如他所說,要替面孔分門別類是不可能的,但要分析單一面孔的特質則沒問題。比方說,報端刊載著名審判的報導裡有主要人物的照片,大家都可以看到。誰是被告誰是法官從來就不會搞錯。有時候律師的面孔可能看起來像囚犯—畢竟律師只代表人性的某個層面,跟世界上其他人一樣,可能陷入激情和貪婪。但法官有種特別的氣質;正直而超然。因此就算沒戴假髮,大家也不會把他跟既不超然也不正直的犯人搞混。

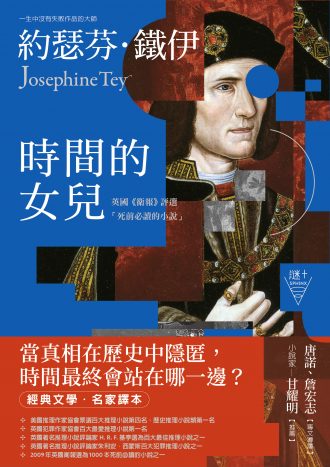

瑪塔的詹姆斯被從他的「小窩」裡拉出來之後,顯然如魚得水的很。他選的各種罪犯或他們的受害者圖片,讓葛蘭特消遣到侏儒替他送茶來的時候。他把紙張整理好,要放進櫃子裡時,手碰到一張從他胸口滑落到床單上,一下午都沒注意到的圖片。他把那張紙拿起來看了一下。

這是一個十五世紀末的男人畫像,他戴著天鵝絨帽,穿著開衩馬甲。他年約三十五、六歲,鬍子刮得很乾淨,兩頰削瘦。他戴著華麗的珠寶飾領,正往右手小指上戴戒指。但他的視線並不在戒指上。他望向空中。

在葛蘭特這天下午看到的所有人像中,這是最有特色的一幅。簡直像是畫家致力於在畫面上表現出他能力所無法傳達的東西。畫中人的眼神—非常引人注目又獨特的表情—把他打敗了。畫中人的嘴也是:他不知道該如何讓如此寬闊的薄唇生動起來,所以嘴畫得僵硬而失敗。畫家表現得最好的是臉部的骨架:強壯的顴骨,下方凹陷的面頰,以及過大而顯得無力的下顎。

葛蘭特在翻過紙張的中途停下來,繼續思索這張面孔。法官?軍人?貴族?這是個習於背負沉重責任,並且為自己的權威負責的人。某個責任感很強的人。一個杞人憂天者,可能是完美主義者。一個在複雜大局中悠然自得的人,但卻拘泥於小節。他很容易得消化性潰瘍吧。這個人小時候身體也不好。他臉上有著幼時病痛留下的難以言喻的痕跡,表情比跛子更為消沉,但同樣逃避無門。這位畫家明白這一點,並且用畫像表現了出來。微微浮腫的下眼圈像是睡過頭的孩子;皮膚的質感;年輕的臉上卻帶著老人的表情。

他把畫像翻過來看標註。

後面印著:理查三世。現存於國家畫廊。畫家不詳。

理查三世。

原來這就是理查三世。駝子。童謠裡的怪物。純真的摧殘者。邪惡的同義詞。

他把畫像翻過來再度打量。畫家畫那對眼睛時想表達什麼?他在那對眼睛裡看到了一個憂慮不安的人嗎?

他花了很長的時間望著那張臉,那對奇特的眼睛。眼睛狹長,離眉毛很近,眉毛微微地皺成憂心忡忡的樣子。一眼望去會覺得眼神好像是在窺探,但再看下去就會發現畫中人神情內斂,幾乎心不在焉。

侏儒來收他的茶盤時他還瞪著這張畫像看。他已經有好多年沒有看到這樣的畫像了。蒙娜麗莎相形之下簡直像是一張海報。

侏儒打量他沒動過的茶杯,熟練地摸了一下已經不熱的茶壺,然後噘起嘴來。她說如果他不想喝茶的話,她有別的事可做,不用特地替他送茶來的。

他把這張畫像舉到她面前。

她覺得如何?如果這個人是她的病人的話,她覺得他生了什麼病?

「肝病。」她簡潔地說,然後義憤填膺地端起茶盤,直挺挺地踏步走出去,金色鬈髮上下蹦跳。

但是迎著她走出去的一陣風,悠然自在地走進來的外科醫生有不同意見。他聽了葛蘭特的話,望著畫像,興味盎然地考慮了一會兒之後說:

「骨髓灰白質炎。」

「小兒麻痺症?」葛蘭特說,突然記起來理查三世有一隻萎縮的手臂。

「這是誰?」外科醫生問。

「理查三世。」

「真的?真有趣。」

「你知道他有一隻手臂萎縮嗎?」

「是嗎?我不記得了。我以為他駝背。」

「他是駝背。」

「我只記得他牙口很好,還吃活青蛙。看來我的診斷準得驚人。」

「太神奇了。你為什麼覺得他有小兒麻痺?」

「我不知道。現在你要我確實說出來的話,我猜大概就是這張臉上的表情吧。腿殘的孩子臉上就有這種表情。要是他天生就駝背的話,那原因可能是駝背而不是小兒麻痺。我看這畫家沒畫出駝背啊。」

「對,宮廷畫師都有點手段的。一直要到克倫威爾時代大家才要求『寫實表現』。」

「要是你問我的話,」外科醫生說,心不在焉地打量葛蘭特腿上的夾板,「我們到現在還深受其害的那種反向勢利,克倫威爾就是始作俑者。『我是個平凡人,真的,我不虛張聲勢。』同時也缺乏教養、禮貌和寬容。」他意興闌珊地捏了一下葛蘭特的腳趾。「這簡直是猖狂的傳染病。恐怖的曲解。我聽說在美國某些地方,穿西裝打領帶去見選民就等於政治生命。那才是裝模作樣自抬身價。理想的花花公子形象就是要跟大家一樣。看起來很健康。」他加上一句。他指的是葛蘭特的大腳趾。然後他轉回到床單上的畫像。

「很有趣,」他說,「說到小兒麻痺,或許他真的有小兒麻痺,所以手臂才會萎縮。」他思忖了一會兒,完全沒有要離開的意思。「總而言之很有意思。謀殺犯的畫像。你覺得他符合那種類型嗎?」

「謀殺犯沒有類型,殺人有太多不同的原因。但就我自己的經驗或案例中,都不記得有像他的犯人。」

「他當然是別具一格的,不是嗎?他沒有任何顧忌。」

「是沒有。」

「我看過勞倫斯.奧利佛演他。把純粹的邪惡表現得淋漓盡致。一直都在滑稽可笑的邊緣,但是絕對不會過度。」

「我給你看這張畫像的時候,」葛蘭特說,「你還不知道這是什麼人。那時你就覺得他是壞人嗎?」

「不覺得,」外科醫生說,「我只想著他生了什麼病。」

「很奇怪對不對,我也不覺得他是壞人。現在我知道他是誰,看到了背後的名字,腦袋裡就只剩下他是壞人的念頭了。」

「我想壞人就跟美人一樣,都是由看的人來決定的。好了,我週末的時候再來。現在你沒有哪裡會痛吧?」

醫生跟來時一樣悠然和藹地離開了。

葛蘭特困惑地繼續研究畫像(自己竟然把歷史上數一數二的著名謀殺犯當成法官讓他不爽,把受審者當成審判者真是愚昧得驚人),然後想起這張畫像是拿來讓他解謎用的。

理查三世有什麼謎題?

他想起來了。理查謀害了他兩個小姪子,但沒人知道他是怎麼辦到的。兩個孩子就憑空消失了。如果他記得沒錯的話,他們失蹤時理查不在倫敦。理查派了別人去幹掉他們。但這兩個孩子的命運之謎始終沒人解開。查理二世(Charles II,1630~1685)的時代有人找到兩副骨骸—在哪裡的樓梯底下嗎?—重新埋葬。大家一致認定那是兩位小王子的遺骸,但從來就沒有任何確實的證據。

受過良好教育之後,所知的歷史竟然少得令人驚訝。他對理查三世的認識僅止於他是愛德華四世的弟弟。金髮的愛德華身高六呎,英俊懾人,對異性手腕高超;而理查卻是個在哥哥死後軟禁小姪子,篡奪王位的駝背,最後還乾脆把繼承人除掉一勞永逸。他也知道理查大叫著要人給他一匹馬,然後死在博斯沃斯的戰場上。他還是一族的最後血脈。金雀花王朝的最後一人。

每個學童翻過理查三世部分的最後一頁都鬆了一口氣,因為玫瑰戰爭終於結束了,他們可以進入都鐸王朝,那也很無聊,但至少比較容易理解。

Reviews

There are no reviews yet.