序

【推薦序】

猛烈的活動和探索帶來理解與新世界--關於《博物學家的自然創世紀》 ──吳明益

幾年前我讀到德國小說家丹尼爾・凱曼(Daniel Kehlmann)一部雙線敘事的小說,寫的是兩個天才的故事,以及他們在時代裡的短暫相遇:一位是數學暨天文學家高斯(Johann Karl Friedrich Gauß),一位是博物學者兼地理學家洪堡德(Alexander von Humboldt)。

高斯在家中演算出各種數學的公式,發現天體的運行,並且證明了空間是曲面的;洪堡德則不斷移動,從壯麗卻仍未被舊世界所知的火山、大河,直到冰天雪地的俄國,藉由測量溫度、水文、地文等環境變化,提出了萬物變動的相關性。高斯內斂古怪很難與人相處,一緊張起來就背起質數;洪堡德則必須靠滿腔熱情接觸各色人種,到處請求指引以便能到遠方的遠方。

小說讓兩條敘事線始終「互相關心」,高斯閱讀報導知道有個傻瓜遠征新安達魯西亞,洪堡德則透過傳言,知道有人算出了星星的軌跡。

這本小說的名字稱為《丈量世界》(Measuring the World),因為他們兩人以不同的方式「丈量世界」,也意味著「世界」並不是只有一種「丈量」方法。

我很早就對洪堡德深感興趣,因為從自然書寫的角度來看,無論是梭羅(H. D. Thoreau)或是李奧帕德(A. Leopold)的生態觀都深受洪堡德的影響;而從科學史的角度來看,洪堡德發明的等溫線圖、對植被分布的解釋、地殼變動的假說,以及認為生態系宛如一個生命體的觀察,一面挑戰了布豐(Comte de Buffon),一面下啟了達爾文,並開啟了海克爾(Ernst Haeckel)現代生態學的源流。洪堡德可以說是一個在科學史上真正樞紐位置的人物,但隨著時間的過去,愈來愈多人淡忘了洪堡德。

因此,讀到這本《博物學家的自然創世紀》時,一頁一頁翻下去,讓我難忍心中的激動。

安德列雅・沃爾芙(Andrea Wulf)從洪堡德與歌德接觸時激盪出的知識火花開始寫起,到帶著氣壓計、溫度計、六分儀、地平儀、天空藍度計,決心和植物學家邦普蘭(Aimé Jacques Alexandre Bonpland)前往新西班牙、新格瑞那達、新巴塞隆納、新安達魯西亞探險,登上當時最高峰欽波拉索的山頂。彷彿探險文學的筆觸裡,穿插著洪堡德的個人性格、命運,交往的人與彼時的政治局勢。特別精彩的是寫及他和三位影響世界政局的人物:美國開國元勳傑佛遜、拉丁美洲革命家玻利瓦,以及法國最具權勢的皇帝拿破崙之間的關係。

假若我們把科學與文學著作之間畫一道光譜,一端是嚴肅紮實的科學研究,另一端則是馳騁、放縱人類想像力的文學,自然書寫則位於較接近中間光譜的位置,它靠科學書寫的那一側是科學史,以及所有類型的科學普及讀物。科普書強調的是人創造、發現的「知識」的詮釋,科學史則啟蒙我們對「人」的重新發現。這世界原來有這類的科學家,原來他們是這樣發現事物的,原來有這樣的人!

在讀科學史的著作時,我們必得進入某個特定的時空,摒除我們現在的科學視野,才能知道其人其事為什麼在科學史上具有「開啟了一道門」的位置。在洪堡德的時代,工業與醫學雖有長足進步,但演化概念尚未真正破土,電學與磁力學則方興未艾,至於對地球創生的思考,則分為「火成論」與「水成論」兩大系統。當時許多科學家已經肯定,地球的存在必定早於《聖經》,「水成論者」(Neptunist)相信水是主要力量,水中的礦物質結晶成岩石,從原始海洋累積成山脈、礦物和地層。「火成論者」(Vulcanist)則主張,地殼包覆著高溫的岩漿,山脈與陸地是火山爆發流出岩漿所形成的結果。這是為什麼洪堡德要到遠方攀登火山,調查各地溫度與環境之間的變動關係,觀察河流水文,以及海洋沿岸流的緣故。洪堡德對水成論與火成論的檢視,都不是在他實驗室裡建構的,而是他乘船越過大洋,步行兩萬四千英里的結果。

這是我認為洪堡德第一個迷人之處:他並非理論型的科學家,他不但在有限的裝備下溯溪源流,攀登高峰,還喝下每一條河流的水,嚐試多種樹的味道。更有甚者,為了研究電流是否驅動生物這種「機器」的關鍵,他把自己的身體當成導電體,用解剖刀劃開自己的手臂和軀幹,讓電流通過或以化學物質抹在傷口,記下每次的抽動、痙攣與灼燒感。洪堡德在野地裡的身影對後繼的科學探險家來說更是充滿了浪漫的誘惑力,他並不算高大,卻讓人永遠只能看到背影,難以企及。

洪堡德的另一個迷人之處在於他的藝術天賦。

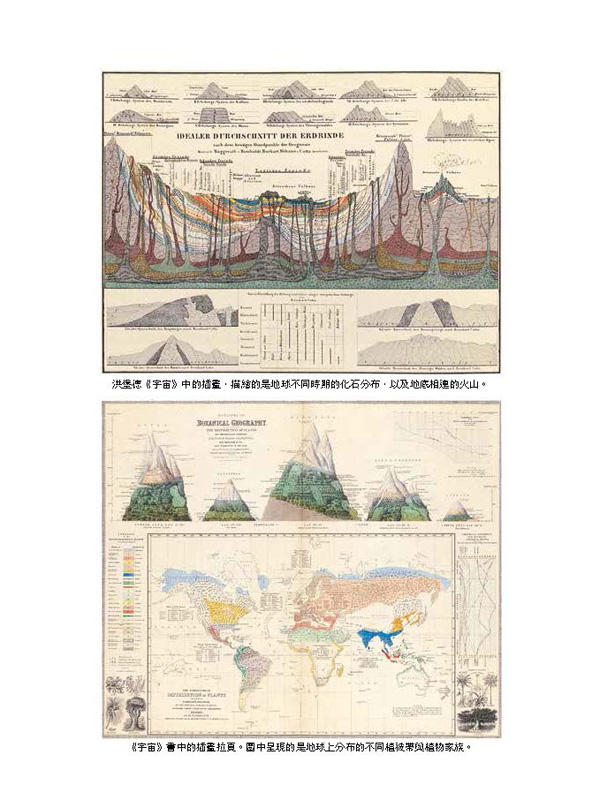

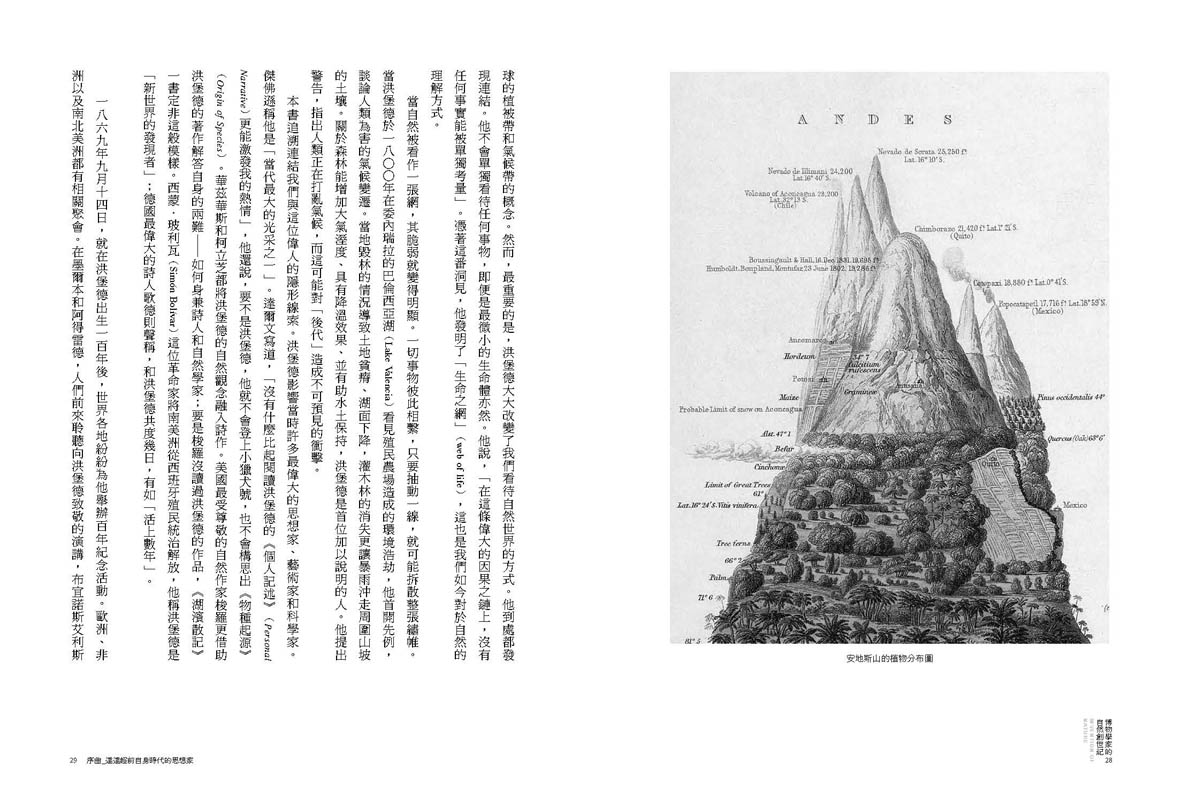

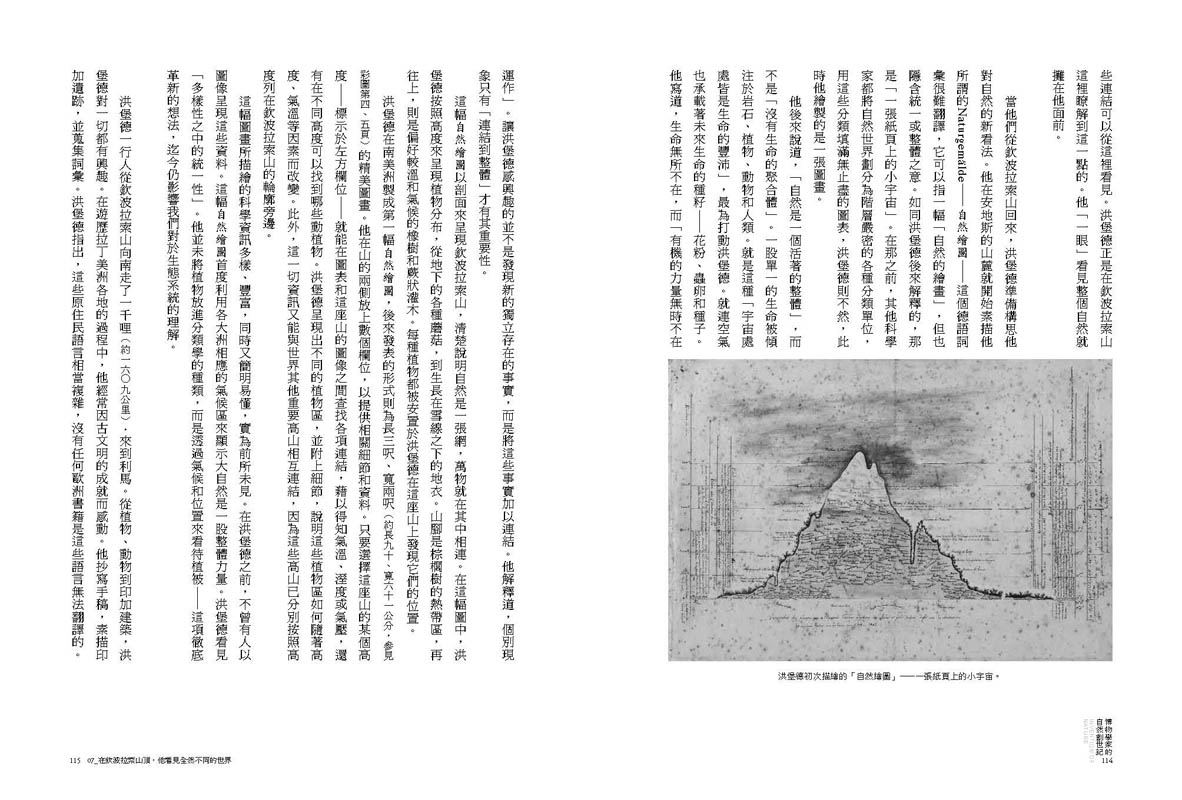

藝術天賦促使洪堡德發明了許多以數字化為視覺圖像的方法,在《植物地理學》(Essay on the Geography of Plants)裡,他畫了一張版畫草圖,呈現的是欽波拉索山的剖面以及谷地到雪線的植物分布。山旁的天空寫著其他高山的高度,當作對比,並且在山的兩側放上包括重力、氣溫、空氣的化學組成,以及水的沸點等比較資料。正如安德列雅・沃爾芙所說,整本書更像是這幅壯觀繪畫的圖說,洪堡德將數萬里長征的思索,用一幅圖呈現出來,這是多麼驚人的藝術才能。

而洪堡德發明的「等溫線圖」,則讓後繼的科學家得以發現生物分布模式跟棲地之間的關係,在他之前的博物學者只是發現生物、為之命名,但洪堡德讓人們知道環境與生物多樣性之間的關係,也使得他成為「生物地理學」與「生態學」的啟蒙者。

除了科學上的意義以外,我也相信,每一個人看見洪堡德的繪圖時,不僅有一種知識的悸動,應該也會被那個視覺化的世界所震懾──那將世界連綴在一起的線條有一種美,一種將生命與生命間的關係拉緊在一起的美,不是嗎?(因此,請讀者務必不要錯過這本書裡的許多插圖。)

而洪堡德雖不為像席勒這樣的文學家所喜,但他對文學的觀點也是獨特而有魅力的。洪堡德認為像歌德在劇作、小說和詩歌裡關於自然的描述,就像最出色科學家的發現一樣真實。因此他無法認同將生命與自然視為「機械」的觀點,而相信不可計量的靈魂存在的意義。當時濟慈曾說牛頓的《光學》(Opticks)說明彩虹是光線經雨滴折射的產物,將彩虹貶為稜鏡,「毀了所有關於彩虹的詩作」,但洪堡德則更像是能跨越兩者之上的觀察者,他既認同光學,也認同詩學。

洪堡德的文字素樸卻自有魅力,他記述遠征南美的《個人記述》,達爾文愛不釋手,成為他走向小獵犬號航程的推手。而像《自然的諸相》(Views of Nature)則把抒情性的散文筆觸、景觀描述與科學觀察結合,安德列雅・沃爾芙說:「洪堡德喚起安地斯群峰的寂靜、熱帶雨林的富饒,還有流星雨的奇幻,以及在亞諾斯平原捕捉電鰻的駭人景象。他也寫到『大地發亮的孕育處』和『穿戴珠寶的』河岸。在此,沙漠變成一片『沙海』,葉子紛紛展開以『迎接旭日』,而猿猴那『憂愁的嚎叫』充滿整座叢林……」。這樣的寫作下啟了愛默生、梭羅,乃至科幻小說家儒勒.凡爾納(Jules Verne)。

最後,洪堡德的迷人之處還在擁有能設身處理為他人著想的敏感心靈。洪堡德反對販奴,支持中南美洲獨立,厭惡戰爭與不義……他並且把這樣的感情「移情」到他踏查的大自然裡。當布豐強調原始的自然是可怕的地方,荒野是醜陋的,唯有開墾過的自然才美的時候,他深入討論了帝國勢力和政治的相互關係、批判不公的土地分配,並且對單一作物栽培、森林的破壞,以及對部落的暴行提出警告。他是對待自然以溫柔之心的巨人。

他晚年所寫下的,意圖涵蓋其一生知識的鉅作《宇宙》,則與知識分化的大趨勢不同,它更像是把自身這三個迷人的形象結合在一起──「宇宙」既是我們所身處的這個地球,宇宙也是洪堡德這個人的存在。

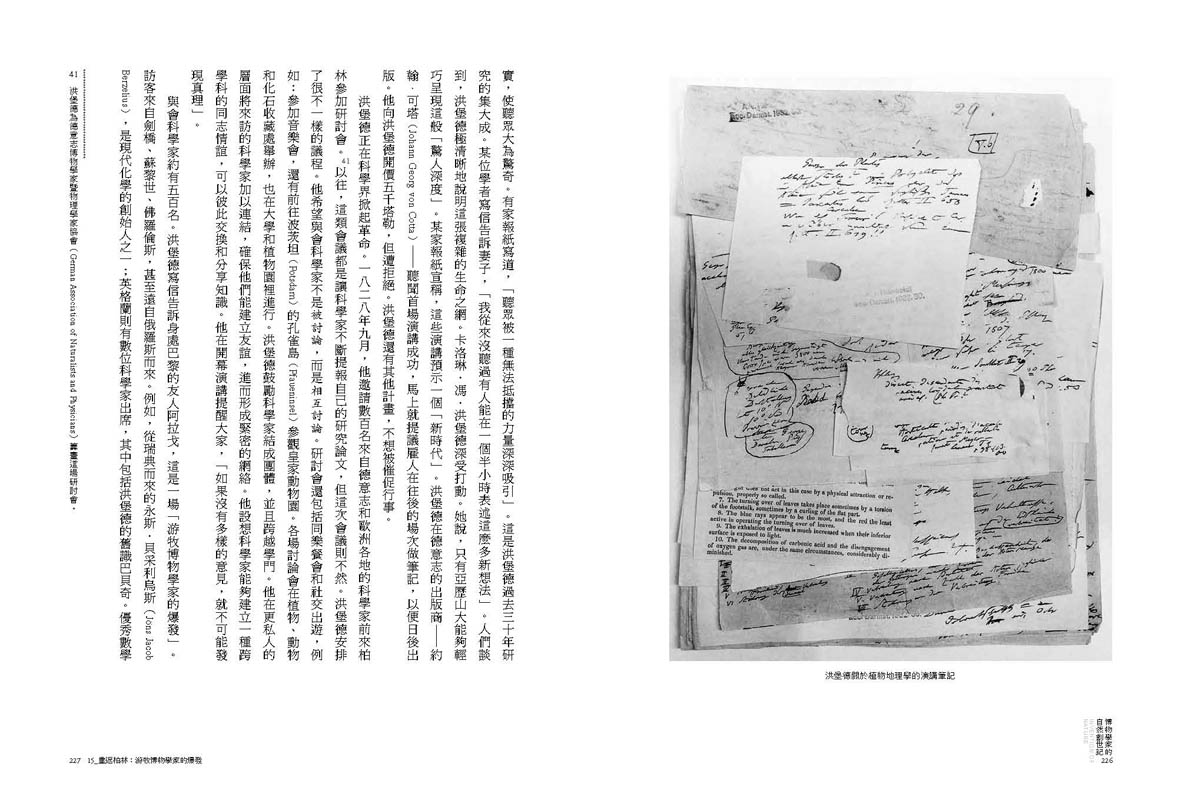

《博物學家的自然創世紀》這部以信件、日記、手稿、著作、演講記錄連綴起來的動人傳記,不僅記述了這樣的洪堡德,還將內容衍伸到自然科學、生態學、文學三個不同的層面,討論了達爾文、梭羅、馬許、海克爾、約翰・繆爾與他的關係。這使它不僅是傳記,也是從個人、家庭、國族,跨國族與地域的政治觀察直到自然科學的自然史、探險文學、環境哲學……。其中甚至牽涉到洪堡德私密的、隱晦的感情線索。

我想起在丹尼爾・凱曼的小說裡,也曾把洪堡德保護得很好的感情,做為和高斯的對比。但他更想探討的是,兩種「丈量世界」的方式,似乎都是孤獨、寂寞的,是連愛人的理解,都有所不能的。唯有同類,方能共感。小說裡的洪堡德在晚年的時候想起,當他在高山探險之時,高斯一定也正在用望遠鏡觀察星體,突然之間,他不太那麼確定,「到底是誰去到比較遠的地方?誰一直留在故鄉?」

小說也引述洪堡德在一場演講裡講的話說:「什麼是死亡?各位女士、各位先生,基本上,死亡不是斷氣的那一刻,不是在跨越生死的那一瞬間,而是在那之前,是漫長的退化過程,死亡是經年累月不斷延伸的衰老;當一個人還活著時,卻同時不再是他自己了,其偉大、其重要性在那一刻早成為過去式,卻要繼續佯裝他還在。如此縝密而周延,各位女士、各位先生,就是大自然賦予我們的死亡!」這段話就像野馬,奔馳就是活著的證明。一匹沒有力量再奔馳的馬,還能算是馬嗎?

安德列雅・沃爾芙在談到歌德與洪堡德時曾以《浮士德》為喻。她說驅策浮士德和洪堡德的,似乎都是一股對於知識的不懈努力,一種「狂熱的不安」……浮士德和洪堡德都相信,猛烈的活動和探索帶來理解。

而洪堡德不只帶來理解,他以一生猛烈的活動和探索,為我們帶來了新世界。

本文作者為國立東華大學華文系教授

【序曲】

遠遠超前自身時代的思想家(摘錄)

他們在狹窄的山脊爬行而進,有些地方寬僅兩吋。這條小徑──如此稱呼有點勉強──覆蓋著沙子和石塊,只要一碰就會鬆動。從左邊往下看,結了冰的峭壁,閃爍在穿透雲層的陽光下。從右邊往下看,落差有一千呎(約三○五公尺),這也好不到哪去。在這裡,陰暗而近乎垂直的山壁上布滿刀鋒般的岩石。

亞歷山大.馮.洪堡德和三名同伴以縱列緩緩前進。在欠缺適當設備和衣物的情況下,這趟攀登相當危險。冷風麻木他們的手腳,融雪溼透他們的薄靴,而冰晶附著在他們頭髮和鬍鬚。他們在海拔一萬七千呎(約五一八二公尺)處努力呼吸稀薄的空氣。在前進途中,他們的鞋底被尖石劃破,雙腳也開始流血。

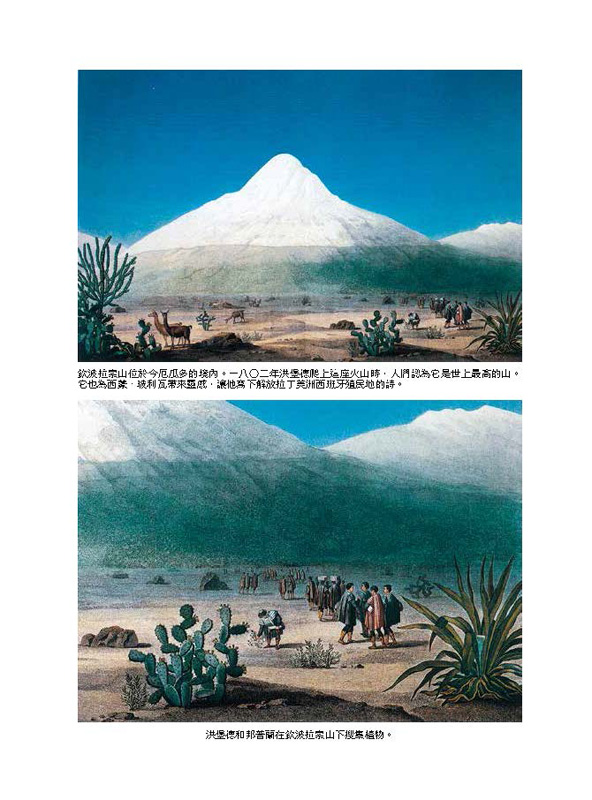

這天是一八○二年六月二十三日,此時他們正在攀爬欽波拉索山(Chimborazo),這座壯麗的圓頂休火山坐落在安地斯山脈,標高將近二萬一千呎(約六千四百公尺),位於現今厄瓜多的基多(Quito)以南約一百哩(約一六一公里)處。當時人們認為欽波拉索山就是世界最高峰,難怪洪堡德等人的挑夫因為害怕,在雪線就拋下他們。這座火山的頂峰籠罩著濃霧,但洪堡德仍奮勇挺進。

此前三年裡,洪堡德已行遍拉丁美洲,深入少有歐洲人踏足之境。時年三十二歲的洪堡德著迷於科學觀測,他從歐洲帶來各種最好的儀器。為了攀登欽波拉索山,他留置大部分行李,但打包了氣壓計、溫度計、六分儀(sextant)、人工地平 儀(artificial horizon)各一具,還有一具「天空藍度計」(cyanometer),用來測定天空的藍色深淺程度。在攀爬途中,洪堡德用凍僵的手指翻出儀器,小心地擺在狹窄的岩架上,然後測量高度、重力和溼度。他很仔細地列出遇見的所有物種—這邊一隻蝴蝶,那邊一朵微小花朵。一切都記在他的筆記本裡。

在一萬七千呎(約五四八六公尺)處,他們在一顆卵石上見到最後一片地衣,之後就再無任何生命跡象,因為到了那個高度,不會再有植物或昆蟲。甚至連先前幾次登山可見的兀鷹也消失了。當濃霧將空氣粉刷成一片詭異的虛空,洪堡德覺得自己完全脫離塵世。他說,「彷彿我們困在氣球裡」。然後,濃霧突然消散,露出欽波拉索山白雪封頂的山峰與藍天相襯。洪堡德驚歎這幅「壯麗景象」,接著看見前方有一道巨大裂隙—寬六十五呎(約二十公尺)、深六百呎(約一八三公尺)。然而,除此之外,別無登頂之路。洪堡德測出此處高度為海拔一九四一三呎(約五九一七公尺),他發現他們距離峰頂僅有一千呎(約三○五公尺)。

在此之前,不曾有人來過這麼高的地方、吸過這麼稀薄的空氣。正當洪堡德站在世界之顛、俯瞰交疊的山脈,他開始對這個世界有了不同看法。洪堡德將地球看作一個龐大的生命體,認為其中一切彼此相連。他大膽構思一種關於自然的新看法,迄今仍影響我們如何理解自然世界。

洪堡德被同代人形容為知名度僅次於拿破崙,是當時最迷人也最激勵人心的人物。洪堡德於一七六九年出生在一個富裕的普魯士貴族家庭,他放棄優渥生活,只為探索世界如何運作。年輕時,他曾赴中南美洲進行五年的探險,期間多次遭遇生命危險,並帶回全新的世界觀。這趟旅程形塑他的生命和思維,也讓他舉世聞名。洪堡德住過巴黎和柏林等城市,然而,無論是奧里諾科河(Orinoco River)最偏遠的支流,或是俄蒙邊境的哈薩克草原,都讓他覺得自在。在洪堡德悠久的一生中,他大多時間都是科學界的連結者。他寫過大約五萬封信,收到的信至少是寫過的兩倍。洪堡德相信,知識應該拿來分享、交換並推廣。

洪堡德也是個充滿矛盾的人。他猛烈抨擊殖民主義,支持拉丁美洲的革命,卻也曾在兩位普魯士國王之下擔任過廷臣。他景仰美國的自由和平等概念,卻也不曾停止批評美國未能廢奴。洪堡德自稱是「半個美國人」,同時也將美國比作「一股笛卡爾旋渦,不僅席捲一切,亦將一切變得單調」。他富自信,卻時常渴望認可。他的淵博學識令人敬佩,但他的鋒利言詞卻令人生畏。洪堡德的著作曾以多種語言發行,而且極受歡迎,有人甚至為了先拿到書而行賄書商,但他死時卻一貧如洗。洪堡德或許愛好虛榮,卻也不吝將僅剩的錢財給予處境艱難的年輕科學家。洪堡德的一生就是旅行和不斷的工作。他總是想體驗新事物,而且,如他所述,最好「同時體驗三件事物」。

洪堡德以學識和科學思維為人稱道,但他並非理智的學者。他不甘只是學習和閱讀,於是揮灑體力,將身體逼到極限。他冒險深入委內瑞拉雨林的神祕世界,還攀爬安地斯山脈危聳的岩架,只為見到某座活火山裡的火焰。即便到了六十歲,他仍橫越一萬哩(約一六○九三公里),前往俄羅斯最偏遠的角落,步伐快過年輕的同伴。

洪堡德不僅著迷於科學儀器、測量和觀察,而且也追求驚奇感。固然,自然必須被測量和分析,但他也相信,我們對於自然世界的回應,有很大部分應該基於感覺和情感。他想要激起一股「自然之愛」(love of nature)。正當其他科學家都在尋找普遍法則之時,洪堡德寫道,自然必須透過感覺來體驗。

洪堡德不同於他人之處,在於他連最小的細節都能銘記在心:某片葉子的形狀、土壤的顏色、某次的溫度計讀數,以及某塊岩石的層次。這般非凡的記憶力,讓洪堡德能夠比較他在世界各地所做的觀察,即便這些觀察之間時隔數十年,或相距數千哩。有位同事後來說,洪堡德能「在腦中閃過世上所有現象的連結」。其他人往往得在記憶裡翻找一番,洪堡德卻即刻握有每一小片知識和觀察。美國作家、詩人愛默生(Ralph Waldo Emerson)曾敬佩地說,「他的雙眼有如天然的望遠鏡和顯微鏡」。

精疲力竭的洪堡德站在欽波拉索山上,飽覽眼前的景觀。在此,不同的植被帶逐層堆疊。在谷地裡,他行經棕櫚樹和竹林,看見鮮艷的蘭花攀附在樹上。再往上走,他看見針葉樹、橡樹、赤楊,還有灌木狀的小檗,這些小檗類似他在歐洲森林看過的種類。接下來是高山植物,這部分很像他在瑞士山上採集的那些;還有地衣,這讓他想起來自北極圈和拉普蘭(Lapland)的標本。以往不曾有人這樣看待植物。洪堡德並非透過狹隘的分類來看待植物,而是以它們的生長地點和氣候為主。在這裡,他將自然看作一股整體力量,且在各大洲擁有相應的氣候帶—這在當時是很激進的概念,而且至今仍影響我們對生態系統的理解。

從洪堡德的著作、日記和信件,可以看出他是一位願景家,也是遠遠超前自身時代的思想家。他發明等溫線(isotherm)—現代氣象圖上代表氣溫和氣壓的線條;他也發現地磁赤道(magnetic equator);他想出圍繞地球的植被帶和氣候帶的概念。然而,最重要的是,洪堡德大大改變了我們看待自然世界的方式。他到處都發現連結。他不會單獨看待任何事物,即便是最微小的生命體亦然。他說,「在這條偉大的因果之鏈上,沒有任何事實能被單獨考量」。憑著這番洞見,他發明了「生命之網」(web of life),這也是我們如今對於自然的理解方式。

當自然被看作一張網,其脆弱就變得明顯。一切事物彼此相繫,只要抽動一線,就可能拆散整張繡帷。當洪堡德於一八○○年在委內瑞拉的巴倫西亞湖(Lake Valencia)看見殖民農場造成的環境浩劫,他首開先例,談論人類為害的氣候變遷。當地毀林的情況導致土地貧瘠、湖面下降,灌木林的消失更讓暴雨沖走周圍山坡的土壤。關於森林能增加大氣溼度、具有降溫效果、並有助水土保持,洪堡德是首位加以說明的人。他提出警告,指出人類正在打亂氣候,而這可能對「後代」造成不可預見的衝擊。

本書追溯連結我們與這位偉人的隱形線索。洪堡德影響當時許多最偉大的思想家、藝術家和科學家。傑佛遜稱他是「當代最大的光采之一」。達爾文寫道,「沒有什麼比起閱讀洪堡德的《個人記述》(Personal Narrative)更能激發我的熱情」,他還說,要不是洪堡德,他就不會登上小獵犬號,也不會構思出《物種起源》(Origin of Species)。華茲華斯和柯立芝都將洪堡德的自然觀念融入詩作。美國最受尊敬的自然作家梭羅更借助洪堡德的著作解答自身的兩難—如何身兼詩人和自然學家;要是梭羅沒讀過洪堡德的作品,《湖濱散記》一書定非這般模樣。西蒙.玻利瓦(Simón Bolívar)這位革命家將南美洲從西班牙殖民統治解放,他稱洪堡德是「新世界的發現者」;德國最偉大的詩人歌德則聲稱,和洪堡德共度幾日,有如「活上數年」。

雖然如今洪堡德在學界以外幾乎已被遺忘—至少就英語世界而言—但他仍形塑著我們的思維。儘管洪堡德著作現已塵封於圖書館,但他的名字仍然處處可見,從流經智利和秘魯沿岸的洪堡德寒流,到紀念碑、公園,以及南美洲的山脈—包括墨西哥的洪堡德山,以及委內瑞拉的洪堡德峰。阿根廷的一座城鎮、巴西的一條河流、厄瓜多的一座間歇泉,以及哥倫比亞的一處海灣,全都以洪堡德命名。

格陵蘭有洪堡德角和洪堡德冰河,中國北部、南非、紐西蘭和南極洲也有以洪堡德為名的山脈。塔斯馬尼亞和紐西蘭有以洪堡德為名的河流和瀑布,德國有許多洪堡德公園,而巴黎有條亞歷山大.馮.洪堡德街。僅是在北美洲,就有四個郡、十三個鎮、一些山脈、海灣、湖泊,以及一條河流係以洪堡德為名⋯⋯此外,有將近三百種植物和超過一百種動物以洪堡德命名。有數種礦物也以他為名,月球上也有一處洪堡德海。以洪堡德命名的地方多過其他人名。

生態學家、環保人士以及自然作家全都以洪堡德的洞見為基礎,雖然他們往往並不知情。瑞秋.卡森(Rachel Carson)的《寂靜的春天》(Silent Spring)立基於洪堡德有關「交互關連」(interconnectedness)的概念。科學家詹姆斯.洛夫洛克(James Lovelock)著名的蓋婭理論(Gaia theory)—地球係一個生命體—也很類似洪堡德的見解。當洪堡德將地球形容為「一個由內在力量驅動的自然整體」,他早在一百五十年前便預告了洛夫洛克的想法。洪堡德將他描述這項新概念的著作稱為《宇宙》(Cosmos),但他起初曾考慮以「蓋婭」(德文為Gäa)命名該書,但後來拋棄這個想法。

我們是由過去所形塑的。哥白尼揭示人類在宇宙的位置,牛頓解釋自然的法則,傑佛遜帶來自由民主的概念,達爾文則證明所有物種源自共同祖先。這些想法界定我們和這個世界的關係。

洪堡德給了我們關於自然本身的概念。諷刺的是,他的看法如今已變得不言可喻,以致於我們幾乎忘了背後的那個人。然而,他的想法和許多受他啟發的人連成一線。洪堡德關於自然的概念就像一條繩索,將我們連結到他身上。

(平面)-330x468.jpg)

Reviews

There are no reviews yet.